威士忌的歷史

從古希臘的蒸餾技術到蘇格蘭的家庭工業,單一麥芽蘇格蘭威士忌是一段由創意、工藝與意外驚喜交織而成的風味旅程。

Who invented whisky?

From a classic Scotch Whisky, to Canadian whiskies, Japanese whiskies and more, there are plenty of places putting their own twist on our favourite spirit. But who actually invented the water of life? Well, that question leads to something of a spirited debate (pun intended).

In short - no one really knows. When it comes to a whisk(e)y as we know it today, both the Irish and Scots lay claim to be the originators. with early written records from Ireland in 1405 and Scotland in 1496, and both using the Gaelic phrase uisge beatha - 'water of life.'

While a definitive answer may never be known, what has become historical fact is how processes dating back to Ancient Greece helped shape the boom of the Scotch whisky industry as we know it today...

01

源起蒸餾法:一切風味的開端

蒸餾的概念,直到相對近代才逐漸成形。但它的起源,早已深植於人類文明的演進之中。橫跨不同文化與時代,蒸餾對每位工匠的意義各不相同。

大約 2500 年前,古希臘的水手為了獲得飲用水,開始以加熱海水的方式進行淨化。而到了西元前一世紀,從葡萄酒中提煉酒精的技術已相當普遍,希臘人甚至發展出小口容器與覆碗加熱的裝置,為現代蒸餾器奠定雛形。

隨著時代推進,導管與下層容器的加入,讓這些早期設備愈趨完整。公元一世紀,亞歷山大的煉金術士早已擁有多種蒸餾器具,不僅為了提煉物質,更是為了進行儀式性實驗。蒸餾的火焰,曾一度象徵神秘與精神的轉化。

直到 9 至 10 世紀,波斯與阿拉伯學者開始將蒸餾導入更嚴謹的科學系統。他們以大型而精密的裝置進行各式實驗,雖成功萃取出酒精,卻仍心繫「長生不老藥」的探索。

從神話、信仰到實驗與工藝,這場跨越千年的旅程,正是我們今日熟悉的威士忌世界背後,那最初的火光。

02

技術西傳:蒸餾走進歐洲的年代

12 世紀至 14 世紀之間,蒸餾技術從東方逐步傳入東歐,最終踏上西歐大陸,為歐洲帶來全新的知識與可能。這段時期,正值文藝復興前夕,一個以重拾古希臘智慧為起點的思想覺醒時代。

在那樣的年代,知識得來不易,許多「新發現」其實源自東方的間接學習,卻也意外促成了科學與創造力的蓬勃發展。

同時,這也是充滿挑戰的時代。蒸餾酒精的技術,隨著黑死病過後人們對健康與解方的渴求而迅速傳播。許多人試圖以新的方式緩解痛苦、對抗疾病,蒸餾器因此不再只是實驗工具,更成為希望的象徵。

儘管教會起初對蒸餾酒精持保留態度,最終仍允許修道院設置蒸餾器。在這些修道院裡,藥草園成為早期利口酒與藥劑的靈感來源,也讓蒸餾技術與植物學開始交織。

隨著傳教士踏上西行之路,蒸餾技術也一路延伸,逐步鋪陳出今日歐洲烈酒文化的根基。

03

歷史留痕:首見威士忌的官方記錄

1494 年,修士 John Cor 奉蘇格蘭國王之命,獲准使用八桶麥芽釀造「生命之水」(aqua vitae)。這段記載於皇家財政帳冊的文字,是蘇格蘭蒸餾酒最早的官方紀錄。

雖然當時西部與赫布里底群島已有蒸餾活動,但這是第一次被文獻記錄。John Cor 的背景與釀造方式已不可考,卻為後世威士忌文化埋下關鍵伏筆。

這段簡短記錄,象徵著蘇格蘭威士忌正式走入歷史,也為風味旅程揭開序幕。

04

睿智之君:威士忌史上的文藝復興國王

John Cor 的贊助人,蘇格蘭國王 James 四世,於 1488 年登基,當時年僅 15 歲。儘管他的即位過程充滿政治波濤,但這位年輕國王很快展現出睿智、沉穩與極高的學術興趣。當他於 1494 年下達那項關鍵的蒸餾命令時,年僅 21 歲,卻已是蘇格蘭歷史上首位真正擁抱文藝復興精神的君主。

為鞏固王權,James 四世曾親自遠征西部與艾雷島,一個世紀以來首位這樣做的蘇格蘭國王。他或許正是在當地首次見識到蒸餾技術,並開始贊助相關醫學與科學研究。

James 對知識的熱愛,讓蒸餾從神祕技藝轉為王室支持的科學項目。然而,隨著他於 1513 年在弗洛登戰役中殞落,蒸餾發展也在史料中暫時告一段落。

05

失落紀元:蒸餾消聲匿跡的年代

從 16 世紀末至 18 世紀初,蘇格蘭關於蒸餾或「生命之水」(aqua vitae)的記載幾乎消失無蹤。這段近兩百年的空白,被後人稱作蘇格蘭蒸餾史的「失落年代」。

1644 年,蘇格蘭首次對烈酒課稅,但直到 18 世紀初,稅制依然混亂未明。由於無需報稅,民間自釀活動極少留下紀錄,蒸餾幾乎再次退回地底,轉為地下技藝的傳承。

但技術並未停滯。隨著宗教改革導致修道院解散,原本僅由修士掌握的蒸餾知識逐漸流入社區與鄉野。17 世紀末,法國戰事使白蘭地與葡萄酒進口受阻,也意外助長了本地蒸餾的興起。

在看似沉寂的歲月裡,蘇格蘭的蒸餾文化,正悄悄孕育著下一波風味革新。

06

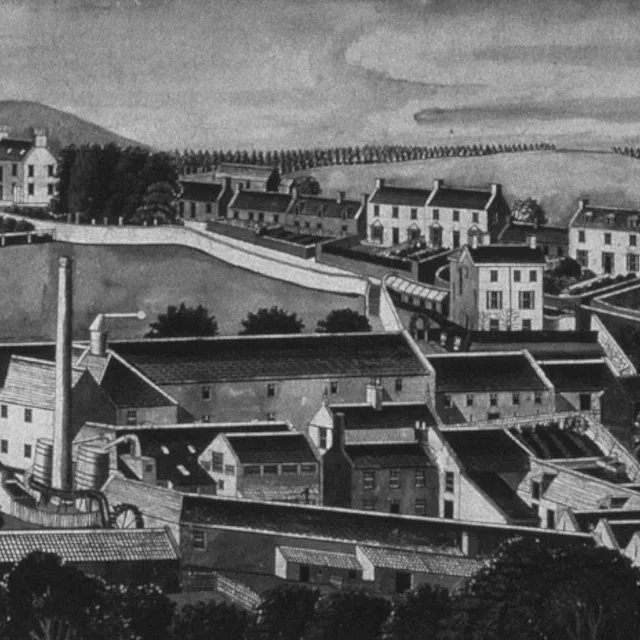

在地之造:從家戶蒸餾走出的烈酒文化

隨著金屬加工技術的進步,特別是銅材取得日益便利,小型蒸餾器開始出現在一般家庭中。雖然設備簡單、工法粗糙,酒液品質也不穩定,但這些藏身於廚房或農舍角落的自家蒸餾行為,正是蘇格蘭烈酒文化最初的樣貌。

當時人們多以麥芽為主進行發酵,再以小型蒸餾器進行提煉。部分地區會混用穀物或燕麥,視手邊食材而定。原料完全就地取材,製程也多靠經驗傳承,每一批酒都帶有濃厚的地方特色。

尚未進入熟成階段的酒液,入口直白、辛烈,人們經常加入香料、牛奶或水果調味,不僅為了口感,也作為日常的療癒飲品。

這還不是我們今日熟悉的威士忌,卻已是 uisge beatha「生命之水」,在民間逐漸生根的起點,一種屬於蘇格蘭土地與人民的烈酒工藝,悄悄醞釀著未來的風味革命。

07

禁而不止:威士忌轉入地下的歲月

當時,不論使用什麼原料、調製出什麼風味,威士忌在蘇格蘭都備受歡迎。而這份熱愛,也很快引起了官方的注意。1644 年,蘇格蘭議會通過《消費稅法案》,首度對麥芽與威士忌課稅。

真正改變局勢的,是 1707 年《聯合法案》的簽署,以及隨之而來的高地清退運動與各項限制氏族的法令。其中一條規定蒸餾器需達到最低容量,讓原本依靠小規模蒸餾維生的農民不得不轉入地下經營。

自此,一場長達數代的對抗拉開序幕:一邊是堅守傳統的小型蒸餾者,一邊是奉命取締的皇家稅務官(又稱 gaugers)。走私成為日常,秘密蒸餾設備藏匿於偏遠山谷,走私者與村民發展出警示暗號與運送體系,甚至連教會牧師都成為協助者。

到 1820 年代,蘇格蘭超過一半的威士忌消費,都是在未繳稅的狀況下進行,這些地下烈酒,正是風味與文化不屈的象徵。

08

轉正關鍵:一紙法案開啟合法時代

當時,一些有遠見的地主看見問題,也嗅到商機。他們心想:如果佃農能靠藏身山谷、設備簡陋的地下蒸餾賺錢,那麼透過高效率、合法且規模化的生產,不就更具潛力?

於是,他們向政府請願,要求改革制度。1823 年,《消費稅法案》(The Excise Act)正式通過,允許小規模蒸餾業者只需支付 10 英鎊執照費,並按酒精濃度按加侖繳納固定稅金,就能合法生產威士忌。

這場改革,迅速改變了蘇格蘭威士忌的命運。非法蒸餾業者開始「轉正」,像是今日的 Cardhu(當時名為 Cardow)酒廠,由 Cumming 家族創立,他們原本在農場經營地下蒸餾多年,甚至曾以紅旗預警稅官,如今則掛上了合法牌照,成為威士忌歷史的重要一頁。

今日的許多酒廠,其實就建在當年走私酒的舊址之上。從地下到正規,《消費稅法案》不只是解決問題的手段,更是成就蘇格蘭威士忌產業誕生的關鍵契機。

09

技術、傳承與天時:成就蘇格蘭威士忌的三場幸運

《消費稅法案》通過後,蘇格蘭威士忌迎來三項改變命運的關鍵契機,讓這門工藝走出地下、邁向全球。

第一場幸運,是 1830 年 Aeneas Coffey 發明了連續式蒸餾器(Coffey Still)。這項技術突破了傳統批次蒸餾的限制,讓風味輕盈的穀物威士忌得以誕生,並成為調和威士忌的核心要素。輕柔穀物與濃烈麥芽的完美搭配,讓蘇格蘭威士忌更貼近市場口味,產量大幅提升,也促使業者開始追求穩定的品質標準。

第二場幸運,來自 Kilmarnock 的雜貨商 John Walker。他擅長調酒、眼光獨到,在變革浪潮中打造出品質一致、風格鮮明的威士忌品牌。他的兒子 Alexander Walker 接棒後,更將家族事業推向國際,為蘇格蘭威士忌打開全球市場的大門。

第三場幸運,則是 1880 年代法國葡萄藤遭遇根瘤蚜蟲(Phylloxera)侵襲,導致葡萄酒與白蘭地幾近停產。正當歐洲酒窖面臨空窗期,蘇格蘭威士忌憑藉穩定產量與卓越品質,迅速填補高端烈酒的市場缺口。等到法國酒業復甦時,蘇格蘭威士忌早已穩坐上流社會的酒櫃。

三項關鍵,三次助力,一個時代的經典由此成形。

10

舉杯世界:蘇格蘭威士忌的全球篇章

儘管曾歷經 19 世紀末的市場崩盤,並接連面對來自世界各地的新興威士忌產國、兩次世界大戰、大蕭條與美國禁酒令的挑戰,蘇格蘭威士忌始終屹立不搖。

它不僅撐過風雨,更從歷史中不斷淬鍊,蛻變為全球最受歡迎的烈酒之一。

如今,無論背景、信仰或語言,來自超過 200 個國家的消費者,早已將蘇格蘭威士忌納入生活日常。從事業上的一筆成交、假期出遊、親友團聚,到那些無聲卻值得紀念的微小時刻,它總在舉杯之間,成為世界共同的語言。